Sondage - Inventaire thématique

Bunzac

Lieu dit :

Puy Cocu

GÉNÉRALITÉS sur les SILOS à GRAINS

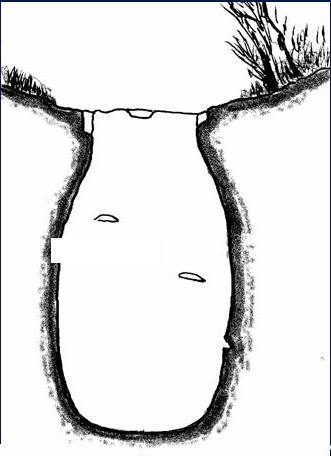

Ces cavités artificielles ont une forme de poire, d’œuf ou de bouteille et sont appelée en terme générique « fosses ovoïdes ». On peut également adopter le terme « Silo » lorsqu’on pense qu’il s’agit de réserves de grain

, ou l’expression « Fosse à offrande » lorsqu’on envisage que leur destination était funéraire.Ces fosses toujours en groupes (de 3 à 37 et peut être plus) ne se rencontrent jamais isolés

. Leurs diamètres d’ouverture varient de 0,40 m à 0,60 m, leurs profondeurs 1,50 m à 2,20 m et la largeur intérieure de l’ordre de 1,10 m à 1,50 m. Souvent un épaulement au col de l’ouverture permettait d’en assurer l’étanchéité. Le fond est convexe ou plat.. Quelquefois on retrouve le couvercle (pierre plate épannelée de forme ronde d’un diamètre légèrement supérieur à l’ouverture du goulot). On peut constater que la forme arrondie est universelle. On les trouve dans toute l’Europe, avec une prédominance pour le Sud de l’Europe et le Moyen Orient.Souvent associées dans la proche périphérie des « souterrains-refuges » (voir paragraphe – origine – ) ou des habitations troglodytes. On les trouve également isolées en zone rurale.

SITUATION

La nature géologique du sol est prépondérante pour le creusement des « fosses ovoïdes ». Bien que l’on ait trouvé des fosses dans des sols argileux

, (ensuite desséchés et durcis par le feu), la grande majorité des fosses se trouvent là où la présence du rocher est proche souvent sur un plan en déclive proche d’une vallée et d’un point d’eau.Les emplacements prés des mottes féodales, des voies romaines ou des lieux de culture agraire étaient également propices.

ORIGINE

Si l’origine de ces « fosses ovoïdes » reste indéterminée, il semblerait qu’elle soit antérieure au creusement des « souterrains-refuges » que l’on trouve très souvent à proximité. En effet dans de nombreux cas, les traces de creusement des « fosses ovoïdes » permettent de penser que les outils employés pourraient être des outils rudimentaires de forme arrondie et oblongue (régularité des traces de creusement des parois ) alors que les parois des « souterrains-refuges » présentent des traces plus vives d’un pic d’une seule pointe.

De nombreuses fosses sont souvent éventrées par le creusement d’un souterrain

, où de nécropole.Leur présence sous terre est déjà citée par Varron - en latin Marcus Téreentius Varon - qui décrit dans un traité d’économie rurale ces «granaria speluncas» en 60 av. J.C.

DATATIONS

La fin des creusements des « souterrains-refuges » ayant dû intervenir vers la fin du XIIIe siècle

, on peut penser que ces « fosses ovoïdes » sont bien antérieures à cette époque. Les recensements qui ont été fait au début du siècle les attribuent systématiquement à l’époque celtique, mais dans cette hypothèse, on doit compter avec la « celtomania » de la fin du siècle dernier.Certaines datations réalisées au carbone 14 dans des « souterrains-refuges » indiquent 1100 ± 90 ans à la Maraudie

(Vienne) et 1170 ± 90 ans à Saint Pardoux le Neuf (Haute vienne). Ce ne sont là que quelques exemples qui ne peuvent être généralisés.

Dans l’église d’Aubeterre, citée plus haut le creusement d’une tombe dans la nécropole à éventrée une fosse ovoïde. Cette nécropole à été datée du Ve siècle par une équipe de chercheur au cours d’une campagne de fouille. L’origine de cette fosse serait donc antérieure à cette époque.

SILO

DU PUY COCU

En ce qui concerne la fosse ovoïde de Puy Cocu (coupe ci-dessus) Commune de Bunzac, son creusement ne déroge pas aux principes:

site géologique propice non particulier pour la région à savoir dans une formation de calcaire argileux tendre, finement détritique, Oxfordien (étage du Jurassique supérieur) .

dimensions courantes soit:

— pour son col d’ouverture : Æ 0,70 m (plus grande que la moyenne)

— profondeur 2,20 m

— largeur intérieure 1,10 m (milieu)

— volume 2 mètres cubes environ

Son intérieur présente en sa base une diaclase sur 0,35 m de hauteur, faille qui aurait pu nuire à la bonne conservation des denrées car source d’humidité. Mais cette faille étant apparue en fin de creusement ne condamnait pas pour autant cette fosse. Par contre son usage en silo à grain aurait pu en être restreint. Quelquefois ces failles étaient calfeutrées par de l’argile durcie au feu.

Outre le principe que les fosses ovoïdes ne sont jamais seules, la qualité moyenne de la structure interne de ce silo renforce l’hypothèse que d’autres fosses plus « saines » auraient pu être construites à proximité, mais la présence d’une carrière récente (fin du XIXe) à quelques mètres à l’Ouest, a pu détruire une partie de ce site.

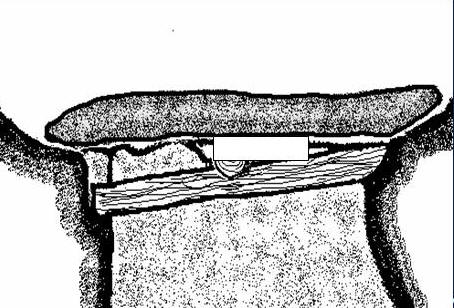

La particularité de cette fosse, consiste à sa méthode de fermeture. En effet 5 encoches usées sont visibles en son col. Le schéma ci-contre pourrait donner une idée de son obturation par poutraison et couverture par une pierre plate épannelée. Cette particularité serait due à son diamètre d’ouverture au dessus de la moyenne ici 0,70 m alors que la moyenne est comprise entre 0,40 m et 0,55 m.

A l’intérieur on trouve également 3 encoches qui de toute évidence permettaient à un homme de ressortir plus facilement de cet espace.

CONCLUSION

Si les hommes ont toujours su exploiter la nature et la qualité du sol à leur avantage en creusant des fosses dans les affleurements calcaires, ils ont également contribué à leurs destructions avec l’exploitation des carrières, ces fosses étant des extraordinaires puits de sondage pour les carriers.

En l’absence de fouille méthodique et particulièrement études des pollens (palynologie) on ne peut apporter avec certitude aucun élément quant à l’époque de sa création, ni son usage exact. C’est une chance qu’elle n’ait pas été éliminée par la pioche des carriers ou terminée en dépotoir comme c’est parfois le cas. C’est un témoin de notre histoire et à ce titre, mérite une protection circonscrite dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine.

Textes, croquis, Guy ROGER

Juillet 1998

Abbé Nollent P. : « Fosses à offrandes découvertes près d’Artenay » bulletin trimestriel de la Société Archéologique de l’Orléanais. Nouv. série. T.V. 1er trimestre. 1969, p. 347

Avrilleau S. : « Classification et architectures des souterrains du Périgord ». Actes des réunions annuelles de la S.F.E.S. de 1968 à 1973.

Blanchet A. : « Les Souterrains refuges de la France. Contribution à l’étude de l’Habitation humaine. », 1923, Paris, Picard.

Broens M. : « Les Hypogées et les Fosses. Normes sur leurs recherches ». Chtonia. N° 1, 1963, pp. 26-43.

T. de Longuemar : « Les souterrains-refuges découverts dans l’ancien Poitou » 1855, Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest.

Mauny R. : « Contribution à l’étude des silos à grains de Touraine ». 1984, Subterranéa, Spécial fosses et silos. p. 125.

Piboule P. : « Un habitat souterrain fortifié du Moyen Âge : Les Souterrains du Châtelleraudais » Archéologie Médiévale, I, 1971, pp. 211-252.

Rewerski J., Gilbert C. : « Le monde souterrain de l’Anjou ». 1986, La Nouvelle République, Tours.

Sigaut F. : « Les réserves de grains à long terme ». Ed. de la Maison des Sciences de l’homme. 1978, Publications de l’Université de Lille III.

Guy Roger - Président de l'Association ARECA

16410 - Garat - Juin 1992

-- Visa de contrôle - préfets de région : Poitou Charente : 1993-A416 Aquitaine : 1996-A862