ROGER roger Vignal VIGNAL vignal Desthomas desthomas garat GARAT

Garat charente mairie patrimoine culturel archéologie

municipalité

route de villars canton de Soyaux

Copyright erge©rights.reserved toute reproduction interdite

Le monde de l'olfaction "Canine"

Avertissement au lecteur

L’utilisation des données du présent document

est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle

concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et

les photocopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non

destiné à une utilisation collective (article L 122-5 du code de la

propriété intellectuelle).

Toute reproduction du texte accompagné ou non de photographies, carte ou

schéma, n’est possible que dans le cadre de courte citation, avec les

références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est

interdite en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juillet 1978

relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le

public. Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon

puni par l’article 425 du code pénal.

--

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents

administratifs sont communiqués sous réserves des droits de propriété

littéraire et artistique. L’exercice du droit à la communication (…)

exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de

reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les

documents communiqués ».

Le présent document a été déposé le 12 mars 2019 auprès

de l'

Institut National de la Propriété Intellectuelle

sous la référence :

FR-256194019-ACB-FR

SOMMAIRE

|

La discipline "Recherche Utilitaire"

|

|

● Introduction. |

P 05 |

|

● Objectif documentaire

|

P 06 |

|

● Présentation de la

Recherche Utilitaire dite "RU" |

P 06 |

|

● Principes de la

"Recherche Utilitaire" |

P 07 |

|

Les odeurs |

|

● La trace |

P 10 |

|

● Evolution de la trace |

P 10 |

|

● Les modifications

structurelles de l'odeur |

P 11 |

|

● Les déplacements

mécaniques des molécules odorantes |

P 12 |

|

Le vent

et les odeurs

|

|

● L'odeur versus fumée

|

P 17 |

|

● L'incidence du vent |

P 17 |

|

● L'absence de vent

|

P 17 |

|

● Le vent léger

|

P 18 |

|

● Le vent fort |

P 18 |

|

● Le vent dans les bois

|

P 18 |

|

● Le vent et les zones

humides |

P 19 |

|

● Le vent et les zones

dégagées |

P 20 |

|

● Le vent intermittent et

turbulent |

P 21 |

|

● Le vent dans les zones

urbanisées |

P 22 |

|

Le

chien |

|

● Les facultés olfactives

du chien |

P 23 |

|

● L'acuité olfactive chez

le chien |

P 23 |

|

● La valence des odeurs |

P 23 |

|

● La valence du référent

dans la mémoire du chien |

P 24 |

|

● La lecture lors les

changements d'assises |

P 24 |

|

● Méthode de recherche

d'une odeur par le chien |

P 26 |

|

● La recherche du chien |

P 27 |

|

● La lecture d'une trace

au sol |

P 27 |

|

● La lecture d'une trace

aérienne |

P 28 |

|

● L'apprentissage du

chien |

P 29 |

|

● Quels sont les chiens

qui peuvent faire de la recherche ? |

P 32 |

|

Le "conducteur" |

|

● Les entraînements |

P 34 |

|

● Les exercices |

P 35 |

|

● Comportements du

"conducteur" |

P 35 |

|

● Les difficultés de la

discipline |

P 41 |

|

● Les avantages de la

discipline |

P 42 |

|

● Les stages de RU |

P 43 |

|

● Les épreeuves de RU |

P 44 |

|

● Matériels |

P 46 |

|

L'aire de

départ

|

|

● L'aire de départ |

P 47 |

|

● Le placement du chien

dans l'aire de départ |

P 48 |

|

● Petites astuces avant

et dans l'aire de départ |

P 48 |

|

La

Motivation |

|

● Le manque de motivation |

P 49 |

|

● La mise en place d'un

protocole de motivation |

P 50 |

|

● L'errance du chien dans

l'aire de départ |

P 51 |

|

Conclusion |

|

● Conclusion

|

P 55 |

|

Documentations

|

|

● Texte de Pierre

Querrien

|

P 58 |

|

Sources & Bibliographie

& Statistiques |

|

● Sources, Bibliographie

et Statistiques |

P 59 |

En

préparation....

-- La rupture de recherche.

-- Concevoir une piste de recherche.

-- Les difficultés rencontrées.

-- Les pièges à éviter.

-- L'arrivée d'une piste.

-- Poser une trace en laissant le maximum de résiduels de son

odeur sur la piste.

-- Poser les objets pour favoriser la progression du chien.

-- La texture des objets et leur qualité conservatrice d'odeur.

-- Le vent et son incidence quant à la pose des objets.

-- Le vent et son incidence quant au déplacement du traceur.

LA DISCIPLINE "RECHERCHE UTILITAIRE

Introduction

Basée sur le principe de la recherche opérationnelle de personne

disparue, l’activité canine "Recherche Utilitaire", associée à

l'idée flatteuse "humanitaire", attire de plus en plus de

personnes en quête de pratiquer une activité originale de plein

air avec son chien.

De façon intrinsèque cette pratique

pourrait paraitre relativement simple puisque de fait la

première image qui en est donné est : "qu’il suffirait de suivre

son chien".

La réalité est bien plus complexe. Passé les premiers essais,

souvent prometteurs, sur un bout de chemin ou de terrain, le

futur "conducteur" de chien de recherche va très vite se trouver

confronté à un réalisme en inadéquation avec l'idée première

qu'il pouvait se faire de cette discipline. S'il est

relativement facile pour un chien de suivre une odeur au sol

et/ou dans l'environnement, il va être bien plus compliqué pour

son "conducteur" de lui faire totalement confiance et de fait

être mené par le bout du nez de son chien.

Le tandem sera d'autant plus efficace

qu'il y aura osmose entre la puissance olfactive du chien et la

transparence réfléchie du conducteur.

Pour arriver à ce résultat, le futur

"conducteur" va devoir adopter certains comportements comme :

● accepter la désobéissance positive de son chien.

● faire abstraction à ses propres raisonnements

anthropomorphiques.

● acquérir, adopter et appliquer de nouveaux réflexes de

"conduite".

● apprendre à lire son chien par une analyse rapide de ses

différents comportements pour, si nécessaire, interagir

positivement.

● appréhender en permanence l'environnement : support

indissociable d'un parcours de recherche.

● faire preuve de patience, de constance, d’abnégation,

d’humilité et bien d’autres choses….

Objectif

documentaire

A la lecture de la présentation de cette activité cynophile,

certains lecteurs peuvent discerner un désagréable hiatus entre

la présentation des bases théoriques structurées et l’aspect

"recette de cuisine" qui préside souvent à la pratique de cette

discipline.

Le présent texte n’a aucune prétention, il se veut juste une

vulgarisation de données techniques qui brossent le décor dans

lequel évolue le chien en recherche. Si toutefois, par souci de

clarté, certains paragraphes peuvent apparaitre caricaturaux ou

incomplets, la bibliographie permettra aux lecteurs intéressés

de compléter utilement ce rapide tour d'horizon.

Présentation de la "Recherche Utilitaire" dite RU

La recherche de personnes disparues dite "Recherche Utilitaire"

s'inscrit dans le cadre des activités cynophiles d'utilisation

auprès de la Société Centrale Canine. Cette activité est placée

sous l'autorité de la CUN-CBG. Un groupe de travail dit "GTRU"

en assure sa mise en application et son contrôle en regard d'un

règlement spécifique. (Règlement des épreuves de Recherche

Utilitaire).

La pratique de cette activité est ouverte à tous les chiens LOF

et non LOF en possession d'une licence d'utilisation en cours de

validité, rattachée soit à un club canin accrédité, soit à une

régionale canine. Le "conducteur" autorisé à conduire le chien

doit en être le propriétaire ou posséder une licence dite

"licence conducteur". Le chien doit également posséder le CSAU

(certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation).

Des épreuves de Recherche Utilitaire sont régulièrement

organisées sur le territoire français par des clubs canins

d'utilisation. Elles se déroulent généralement durant un WE et

proposent des niveaux allant du brevet au niveau 3.

Principes

de la "Recherche Utilitaire"

Le principe est simple. Une

personne s'égare volontairement sur une certaine distance (entre

750m et 2000m) dans des zones aussi bien rurales qu'urbaines.

Après un certain délai un chien grâce à son flair devra, en

suivant approximativement le même cheminement, la retrouver et

l'identifier.

Au cours de son errance cette personne qui trace de fait une

piste que devra suivre le chien, doit:

● laisser échapper des objets de différentes natures.

● longer une ou des routes à faible circulation,

● emprunter: chemins, sentiers, layons et/ou traverser des prés,

pâtures, hameaux, villages et/ou tout espace de lieux vivants.

● franchir des obstacles et difficultés comme: carrefours,

espace boisés, buissons, fossés, passer des clôtures,

passerelles, etc.

● progresser sur différents sols : herbe, champ labouré, chemin

de terre, pierreux, goudron, ciment.

● enfin une fois au bout de son tracé, se dissimuler plus ou

moins, pour permettre au chien de la découvrir.

Le but de cette activité étant de favoriser au mieux la

progression du chien dans son niveau, les difficultés énumérées

ci-dessus seront plus ou moins cumulatives et, tout en offrant

au chien la possibilité de prendre les décisions, une piste ne

devra pas présenter pour lui des obstacles insurmontables.

Calypso, Epagneul Breton, conduite par

Céline découverte d'un objet.

Une fois cette trace dite "posée" et après

un certain délai qui va de 1h30 à 4h00, un postulant se présente

avec son chien sur le lieu proche du départ de la piste (dite

zone de départ). Après les présentations classiques auprès du

juge, il lui est présenté une personne "témoin de sa

disparition" qui devra répondre à quelques questions comme :

● donner le signalement de la personne disparue.

● expliquer les circonstances de sa disparition.

● délimiter sur le terrain une zone dans laquelle a été aperçue

la personne à retrouver.

Un Hovawart, conduit par Jean François Dubois enquête de départ

d'une piste.

Après cette enquête, le chien est mis en

présence d'un référent (objet porté par la personne au cours de

sa trace). Il va avoir comme mission de retrouver la personne

"disparue" tout en découvrant un certain nombre d'objets sur la

piste. Il dispose d'un délai variable en fonction de son niveau

(de 30 minutes à 1 heure 30).

Un juge de la SCC accompagné d'un commissaire qui connait le

tracé de la piste et l'emplacement des objets suivent le chien à

distance. Le juge assure la régularité du déroulement de

l'épreuve et, en fonction des résultats, accorde une mention ou

pas sur le carnet de travail du chien.

LES ODEURS

La trace

Une trace est une suite de

molécules odorantes qui, à partir d'une source, ont émané et se

sont déposées tout au long d'un parcours. Le chien pour

progresser vers "sa récompense" doit repérer au sol et/ou dans

l'environnement immédiat les résiduels odorants en rapport à sa

motivation première. C'est en suivant la linéarité chronologique

des odeurs liées au référent, que le chien avance vers son but.

Evolution

d'une trace

Un des critères pour qu'une molécule soit odorante réside dans

sa volatilité. C'est cette légèreté qui lui permet de s'intégrer

à la masse d'air environnante. Cette masse d'air subit des

mouvements liés aux vents et/ou aux conditions climatiques.

L'association de ces deux facteurs (légèreté et mouvement)

explique le déplacement des odeurs.

Les molécules une fois libérées dans un

milieu extérieur, ne vont pas rester statiques mais vont se

déplacer à la manière d'un fluide. Elles vont subir les

contraintes physiques et chimiques de leur environnement

immédiat dans lequel elles évoluent : se déplacer, se disperser,

se fixer sur des supports, s'accumuler dans des réceptacles, se

diluer au contact d'autres éléments, être transportées, etc.

Ces divers mouvements migratoires vont amener avec le temps leur

dissolution et donc par abaissement du seuil de perceptibilité,

leur disparition olfactive.

(loi de Fick). C'est la quantité de molécules odorantes

(concentration molaire) qui permet à n'importe quel récepteur

olfactif de réagir à une odeur. Plus cette concentration sera

élevée, plus l'odeur sera décelable.

(Daniel CabrolBass et Uwe Meierhenriche ASI Nice-Sophia Antipoli

CNRS, UMR 6001).

Une trace n'est en rien un spectre odorant homogène tout au long

d'une piste, mais une suite fragmentée de résiduels d'une odeur

présentant plus ou moins de concentration que le chien va

s'évertuer à détecter de façon chronologique pour progresser.

Les

modifications structurelles de l'odeur

Si dans un espace hermétiquement clos, une odeur peut se

conserver plusieurs

années (Uwe. J. Meierhenrich chargé de recherche au CNRS - UMR

6001 Antipolis)

le seuil de détection d'une molécule odorante laissée à

l'air libre va plus ou moins lentement disparaitre en fonction

des éléments extérieurs dans lesquels elle se trouve.

Exemples :

● le froid par concentration va ralentir sa diffusion alors que

la chaleur va favoriser sa dispersion par évaporation et donc va

amener sa disparition à plus ou moins long terme.

● un environnement humide stable comme des gouttes d'eau, une

flaque d'eau, un sol détrempé, un bassin, une mare ou un étang,

présente des qualités pour accrocher et retenir la molécule qui

s'y dépose. Au contact de l'élément liquide l'odeur se dilue en

surface comme une tâche d'huile agrandissant ainsi le spectre

odorant.

crédit photo: B. Monginoux.

● le temps établit une chronologie qui va

du plus froid au plus chaud et donne un sens à une trace.

Toutefois plus l'environnement sera ouvert, plus le temps va

contribuer à la destruction partielle à totale de la molécule

odorante.

● une molécule odorante ne se modifie pas au contact d'autres

molécules odorantes. C'est leur nombre qui va contribuer à la

rendre plus ou moins perceptible. Par l'apprentissage les chiens

de recherche de stupéfiants ou d'explosifs savent très bien par

discrimination repérer une molécule recherchée au milieu de

molécules dites "occultantes".

● enfin comme le cite Yves de Meulière

dans sa thèse de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort sur les

Équipes Cynotechniques Sapeurs-Pompiers de

France (Ecole Nationale vétérinaire d'Alfort - année 2008)

—

Un autre élément vient encore compliquer cette structure

odorante pluraliste de la piste. En effet, la composition en

odeurs du tracé varie en fonction du temps. Ainsi, durant la

première demiheure après le tracé, l’image olfactive de la piste

se compose principalement d’essences végétales assez éphémères

et d'odeurs humaines. Par la suite, les effluves humaines

s'intensifient peu à peu pour devenir majoritaires entre la

première et la deuxième heure. Elles diminuent ensuite

progressivement, alors que commence le dégagement des odeurs de

putréfaction des débris végétaux et animaux. En fin de compte,

l'odeur végétale devient prédominante vers la quatrième heure et

le reste pendant près de vingt heures, bien qu'elle s'atténue

petit à petit. Cette variabilité a une importance considérable

dans le travail du quêteur —

Les déplacements mécaniques des molécules odorantes

Comme tout fluide en mouvement une odeur va subir des

contraintes physiques. exemples:

● l'odeur se disperse à partir du corps humain sous forme de

molécules odorantes natives. Dans cet état la molécule odorante

qui est un corps stable et homogène aura tendance, en raison de

son propre poids, à se déposer et/ou "s'accumuler" dans des

fonds. Il est dit qu'elle gravite.

crédit photo: Denis Lapointe.

● en raison des conditions climatiques

elle ne va pas rester stable et va passer par différentes

séquences comme par exemple la concentration ou

l'évapotranspiration. Il est dit qu'elle "se replie" ou "se

déplie".

● plus le sol sera humide, plus l’odeur ne va s'y conserver et

s'y concentrer.

● les périodes de grand gel ou de neige, conservent dans de

bonnes conditions les odeurs au sol. Toutefois par le fait de sa

concentration et donc de sa faible diffusion, le spectre odorant

reste étroit.

● en période de faible gel, les sols peuvent, en fonction de

multiples facteurs allant de zones abritées à zones exposées au

froid et/ou au réchauffement etc..., présenter plusieurs

températures. Ces zones se présentent comme des mosaïques

thermiques où par le fait des différents niveaux de

concentration des molécules, la rétention des odeurs y sera

hétérogène et rapidement évolutive. Ce contexte peut être

perturbant pour le chien.

● aux heures matinales peut se produite un "point de rosée". Au

niveau du sol, la vapeur d'eau passe de l'état gazeux à l'état

liquide. Pendant toute la durée de ce phénomène, l'air saturé

d'eau fixe l'odeur résiduelle sur tout support proche du niveau

du sol.

● par contre si le même support subit le phénomène

d'évapotranspiration (comme par exemple un brusque réchauffement

d'un sol avec l'apparition du soleil) la molécule aura tendance

à monter en se diffusant avec comme point extrême sa disparition

olfactive.

● le déplacement des masses d'air, comme

le vent, va contribuer au "transport" aérien des molécules

odorantes. Au cours de ces mouvements il va contribuer à

"nettoyer" ou "laver" certaines zones où se trouve cette odeur

alors que d'autres zones en seront des réceptacles cumulatifs

comme : trous, fossés, caniveaux, zones abritées du vent, etc...

Si l'humain a bien souvent du mal à appréhender les déplacements

des masses d'air et ses zones de concentration

— Pierre Gauthier, chercheur, université du Québec à Montréal,

spécialiste en olfactométrie au département des Sciences de

l'atmosphère précise : il n'existe aucune constance dans le

principe des déplacements des masses d'air — les chiens

savent très bien naviguer dans ces spectres olfactifs en

utilisant le moindre résiduel d'odeur et ce qui peut paraitre

une divagation est bien souvent une recherche.

● les fonds de vallée, qu'ils soient secs

ou humides, constituent de véritables pièges aux molécules par

le simple fait que la configuration géomorphologique y crée,

dans un espace clos, une surpression. Dans ces contextes

particuliers, que l'on rencontre souvent aux heures matinales,

l'absence de mouvement de l'air conjuguée à la pression

atmosphérique y stockent les molécules qui présentent une limite

haute franche au delà de laquelle le chien a souvent du mal à

s'extraire.

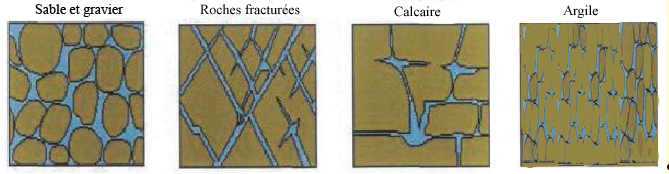

●le support géologique a une prépondérance

quant à la conservation d'une trace.

Le sable qui est un support poreux aura tendance, par effet

drainant, à faire disparaitre plus rapidement une odeur alors

qu'un support à forte rétention d'eau comme l'argile,

contribuera à une bonne fixation des odeurs.

Comme la capacité de retenir des fluides dans un substrat dépend

essentiellement de sa granulométrie, en règle générale leur

écoulement est largement favorisé en présence de supports poreux

tels que sable, pouzzolane et/ou toute roche détritique.

Antoine Iskandar, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées -

capillarité des substratum.

● les géosols du type "tourbières" se

présentent comme des aquitards à drainage vertical encaissants

qui, associé à des émanations méthanique, présentent en surface

un panache odorant fragmenté au milieu duquel une orientation

olfactive faunique y est délicate voire négative. Même si ce

type de géosol a une portance suffisante pour supporter le

passage de la faune sauvage, la découverte en périphérie des

tourbières de zones de piégeage préhistorique , atteste qu'il

existe un contournement naturel du gibier de ses espaces.

(Ces évitements naturels des zones des tourbières permettaient

aux chasseurs du Paléolithique de "piéger" ainsi une partie de

leur ressource vivrière). Guy Roger - S.R.A Poitiers - Programme

H20 - Les anisotropies des tourbières durant l'holocène et ses

conséquences sur les passages fauniques. Vallées de la Lizonne

et de Dronne (Dordogne). S'il n'est pas rare de constater

des résultats moins probants pour les chiens qui découvrent ces

contextes géologiques. A contrario les chiens qui vont évoluer

sur des supports à forte rétention de fluide comme des sols

argilo-calcaires seront plus à laisse pour retrouver au cours de

leur prospection olfactive les résiduels référents.

en dehors des chaines de montagne récentes

le sous sol du territoire de la France comporte soit des roches

sédimentaires soit des roches cristallines. Les géosols

d'origines cristallines comme les roches volcaniques et les

roches métamorphiques comme le granit contiennent à plus ou

moins fortes concentrations des éléments sulfureux.

(Bushdid Caroline , Topin Jérémie et Golebiowski Jérôme :

Institut de Chimie de Nice, CNRS UMR 7272, Université Côte

d’Azur, France expliquent dans un rapport intitulé "Quant

l'atmosphère sent le soufre" : — Une odeur est une sensation, un

percept, tout comme une image ou un son. Elle est déclenchée par

une composition ou un composé odorant. À l’instar des images ou

des sons, certaines odeurs portent des valences positives,

d’autres négatives (Bushdid et al, 2016) —) Ce qui laisse

entendre qu'une odeur prégnante soufrée perçue par les cellules

olfactives du chien pourrait être perçue comme une odeur

aversive et activer ainsi un signal d'alerte. Il ne faut donc

pas être surpris que des chiens qui évoluent sur ces sols

puissent rencontrer quelques difficultés lorsqu'ils sont en

présence de telles molécules.

● dans le cas particulier d'une eau

courante, si le mouvement de l'eau a amené avec elle une grande

partie des molécules odorantes qui se sont déposées sur sa

surface, un important résiduel d'odeur pris par le courant va,

au cours de son transport vers l'aval, rester accroché aux

berges. Cette fixation d'odeur le long des berges est un

véritable piège pour le chien par le fait qu'elle crée, dans le

sens descendant, un chapelet d'odeur. De fait il se développe

dans le sens du courant une trace artificielle, d'autant plus

favorisée par le contexte "fond de vallée". Cela est aussi bien

valable du simple ruissellement au sol qu'avec un ruisseau ou

une rivière.

● la pluie qui tombe ne fixe pas

systématiquement les odeurs au sol. Par effet de choc une

gouttelette de pluie éclate et devient aérosol. Elle contribue

ainsi à projeter vers le haut la molécule odorante qui s'y

trouve. Toutefois comme le précise l'équipe du MIT, plus la

pluie sera légère, plus la répartition des odeurs sera forte.

exemple: l'odeur de la terre soulevée par une pluie sur un sol

sec.

(Une équipe de scientifiques du "MIT" (Massachusetts Institute

of Technology) a filmé la chute de gouttes de pluie afin de

comprendre l'origine du phénomène appelé "petrichor" (odeur

particulière que prend la terre après la pluie). On peut y voir

la goutte s'aplatir en touchant le sol avant de projeter des

bulles microscopiques dans l'air. Les chercheurs ont réalisé

leur expérience sur différents types de sols et avec différentes

vitesses de gouttes. Ils sont arrivés à la conclusion que la

propagation d'odeurs est plus importante quand le sol est

légèrement poreux et que l'intensité de la pluie reste modérée).

LE VENT ET LES ODEURS

Odeurs

versus fumée

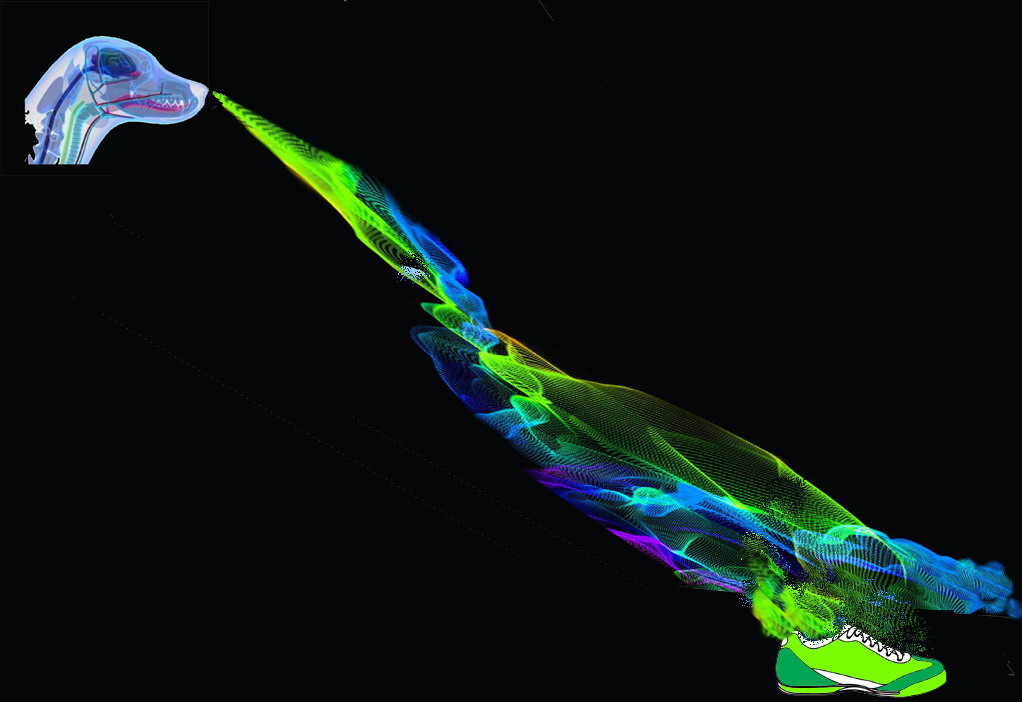

Dans ce chapitre, l'image olfactive invisible à nos yeux, a été

traitée comme de la fumée.

Denis Lapointe* dans son intéressant article - Dispersion des

odeurs, ce que 120h de fumée m'ont appris - cite : — Avant

d’entreprendre quoi que ce soit, j’ai d’abord vérifié auprès

d’une firme d’ingénieurs experts-conseils en olfactométrie (Consumaj

& Onose) si le déplacement des odeurs dans l’air était

comparable à celui de la fumée.... Denis Choinière, directeur de

la division environnement, m’a confirmé que oui, "Bien qu’il

s’agisse de molécules différentes, la simulation avec de la

fumée reproduirait très bien la dispersion des molécules

d’odeurs dans l’air".

L'incidence du vent

Le chien a besoin de suivre une odeur de référence pour avancer.

Il cherche et trouve cette odeur dans la masse d'air qui

l'entoure, mais le vent en donnant du mouvement à cette masse

d'air déplace cette odeur. La progression du chien sur une

recherche ne sera donc pas dans la linéarité du poseur, mais

dans une suite successive de résiduels d'odeur que le vent aura

plus ou moins déplacée, plus ou moins loin de l'axe de la trace

initiale, entre les moments de la "pose de la trace" et de sa

"lecture".

L'absence

de vent

Il est très rare qu’il n’y ait pas de vent. Il existe toujours,

même de façon imperceptible, un léger déplacement d'air qui

transporte les odeurs. Comme une fumée, l’odeur se déplace en

s’agrandissant lentement et ce qui peut être considéré comme une

absence de vent est bien souvent une condition "traîtresse" qui

permet difficilement de localiser où les odeurs sont entrainées.

Le

vent léger

Un vent léger est un avantage notoire dans la mesure ou nous

pouvons cerner facilement sa direction. Toutefois, si la zone

présente beaucoup d'échappatoires, cela complique la recherche

du chien par le fait que le faible déplacement de la masse

favorise, la dissémination des odeurs sur une courte distance.

Le

vent fort

Le vent fort n’est pas un inconvénient comme il serait facile de

le penser. L’avantage du vent fort est qu’il établit une

constance directionnelle tout en réduisant le cône des odeurs.

Ce qui laisse à penser que même si l’odeur va se déplacer bien

plus loin, elle va garder une forte concentration. Même éloignée

mais fixée sur un support elle y sera moins diffuse et donc plus

facilement décelable.

crédit photo: Denis Lapointe.

Le vent

dans les bois

Par le fait qu’ils

constituent naturellement des abris, le vent a bien moins

d’amplitude dans les bois et les odeurs s’y retrouvent

prisonnières. Il n'est pas rare de constater qu'un objet posé

dans un bosquet transforme en entier ce dernier en gros objet et

dans lequel le chien a du mal à trouver une direction précise.

Cette concentration d'odeur attire le chien, qui peut avoir du

mal à s'en extraire.. Il apparait normal que plus le feuillu

sera important, plus les odeurs y seront emprisonnées.

crédit photo: Denis Lapointe.

Le vent

dans les zones humides

Les zones humides constituent des réceptacles pour les odeurs

transportées par le vent qui s'y déversent et s'y stabilisent en

étalement gravitationnel. Les chasseurs appellent ces

accumulations d'odeurs "zone de brûlage de chasse" où l'odeur

humaine s'y installe et où pendant plusieurs heures (10/18 h)

aucun gibier ne s'en approche.

Le vent dans les zones dégagées

Ce n'est qu'au niveau du sol que va se fixer et se conserve

l'image olfactive de la trace. Toutefois si le "lavage" y est

important, le moindre obstacle en planimétrie présentera un

"micro réservoir" de molécules.

Par l'effet du vent, le phénomène "venturi" qui forme, des

accumulations de sable derrière des obstacles,

produit les mêmes accumulations de résiduels d'odeurs.

Il n'est pas rare de voir dans ces zones

les chiens progresser en faisant du repérage de creux en creux.

La linéarité de la trace échappe souvent à la recherche du chien

au profit d'une progression qui s'appuie sur le sens des

sillons, des ornières mais aussi des marges de chemin. Le chien

au foulement y sera favorisé en restant au plus prés de la trace

au sol, alors que le chien en quête pourra aller plus loin

chercher des repères.

Le vent

intermittent et turbulent

Ce sont sûrement les conditions les plus complexes à appréhender

par l'humain dans la mesure où, même si le déplacement de la

masse se fait dans une direction donnée, en fonction des

obstacles naturels, artificiels ou physiques le déplacement des

odeurs va présenter des "zones de repos, de vide et/ou des zones

de compression/dépression" qui vont favoriser soit des bulles

d’accumulation, soit des bulles totalement vierges de toute

odeur et entre lesquelles le chien va donner l'impression de

divaguer. La multiplication de ces "anomalies" va sérieusement

compliquer la recherche du chien. Il est à noter que ces

phénomènes se rencontrent avec toutes les sortes de puissance de

vent.

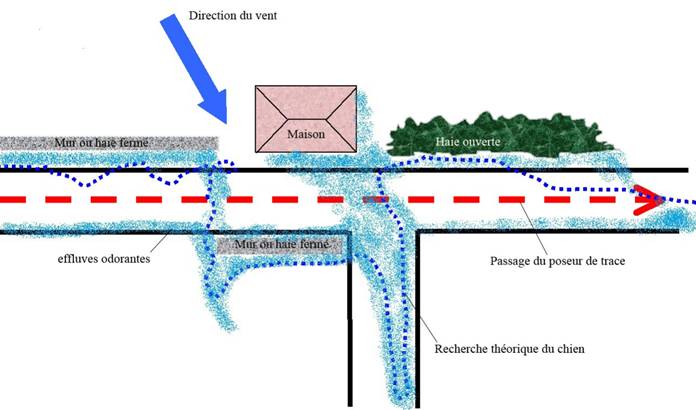

Le vent dans les zones urbanisées

Au niveau de l’horizontalité du sol, un milieu urbain se

caractérise comme étant un obstacle à la progression du vent.

Cette rugosité constitue en son intérieur une concentration et

un blocage des particules où sont toutefois observés de nombreux

flux turbulents.

Dans le projet TRAPOS*, organisme d’étude

sur la dispersion des particules en milieu urbain, Rémila Sadia*

précise

: — l’agglomération se caractérise par une forte hétérogénéité

des types de surfaces allant des matériaux utilisés à la hauteur

des bâtiments. Si ce milieu urbanisé présente une forte accroche

au vent en constituant un dôme urbain, la sous-couche y devient

résidentielle et ce malgré les nombreux vortex qui se développe

entre canopée urbaine et niveau du sol —

crédit photo: Piringer et al, 2002

Contrairement aux zones rurales où des

constantes peuvent être définies en fonction du vent, les

agglomérations présentent la particularité de contrarier les

directions du vent.

Selon Oke*(1978), — un gradient de température entre la couche

urbaine et la couche rurale suffisamment fort pourrait donner

naissance à des brises soufflant de la campagne et convergeant

vers le centre ville, de la même manière que sont générées les

brises de mer.(citation Rémila Sadia*) —

Au cours d’une recherche l’approche d’une périphérie

d’agglomération sera donc plus délicate à négocier par le fait

que cette convergence de particules vers un centre ville pourra

influencer la recherche du chien. En raison de la forte

dissémination des molécules dans ce milieu, le chien pour suivre

la trace, va utiliser la chronologie de cette dernière pour

progresser vers son but final.

Si une recherche en ville n’est pas plus difficile que dans une

zone rurale (beaucoup de résiduels et pas ou très peu

d'évapotranspiration), elle demande néanmoins au chien plus de

concentration et peut donc rapidement devenir épuisante pour

lui.

LE CHIEN

Les

facultés olfactives du chien

Avec environ deux cents millions de cellules olfactives,

(l'homme en possède environ 5 millions), il est facile de

comprendre qu’un chien, dont la sensibilité olfactive peut être

selon le type d'odeur considérée de 200 à 10 000 fois plus

grande que celle de l'homme,

(Marshall and Moulton, Chem Senses,1981 ; Krestel et al.,

Neurosci Biobehav Rev, 1984 puisse reconnaître sans difficulté

un chiffon portant notre odeur au milieu d’un tas de chiffons).

C'est en associant l'atavisme du chien pour la recherche d'une

proie (récompense) et son extraordinaire sensibilité olfactive

discriminante que l'on va former des "tandems chien/conducteur"

capables de suivre une piste et retrouver une personne.

L'acuité

olfactive chez le chien

Il sera particulièrement intéressant pour le lecteur de ce

document d'y associer les commentaires éclairés du docteur

Mauries Jean-Pierre, vétérinaire, comportementaliste, Diplômé

des Écoles Nationales Vétérinaires Françaises (DENVF) créateur

du site "Vétopsy".

Ce site scientifique sur les comportements animalier s'adresse,

dixit Mr Mauries : aussi bien à l'amateur éclairé désireux

d'approfondir ses connaissances éthologiques, qu'au propriétaire

soucieux de mieux comprendre le " fonctionnement " de son

compagnon à quatre pattes. Le chapitre : "L'acuité olfactive

chez le chien" apporte, en ce qui concerne notre activité

"Recherche Utilitaire", des éléments positifs quant au

"fonctionnement" de l'olfaction.

La valence

des odeurs

Pour l'humain comme pour le

chien et en général comme pour tout être vivant, la première

information, reçue par le cerveau lorsqu'il perçoit une odeur

est sa valence. Le simple fait d'aimer ou pas une odeur

conditionne de façon immédiate un reflexe réactionnel. Les

récepteurs olfactifs sont la clé de voûte de l’olfaction.

Le professeur Jérôme Golebiowski de l'Unité CNRS/Université Nice

Sophia-Antipolis explique :

— Tout part d’une molécule volatile et hydrophobe, voyage

jusqu’à la cavité nasale pour atteindre les récepteurs présents

sur la membrane des cils portés par les neurones olfactifs,

baignant dans le mucus nasal. Une fois liée à son récepteur, la

molécule va activer un interrupteur et un verrou moléculaire qui

vont alors amorcer la création de l’image mentale d’une odeur

dans le cerveau. —

C'est donc cette image mentale reçue qui va de façon instantanée

"chercher" une association parmi les images imprégnées dans la

mémoire du chien, pour créer à leur point de rencontre un point

fonctionnel. C'est la phase dite de récupération.

Egalement Pierre-Marie llédo précise dans sa thèse sur "Odeurs

et représentations mentales. La chimie et les sens"

— Si la représentation mentale d’une odeur peut-être une affaire

en rapport avec l’histoire du sujet, elle peut l'être aussi en

regard de son acquis génétique. L’analyse des cartes mentales se

fait de façon synthétique, par un processus dit de "synthèse

corticale". Le cerveau enregistre des cartes dynamiques

olfactives et, en fonction de paramètres personnels, construit

les représentations olfactives mentales. Ensuite, il leur

affecte des valences qui seront les premières réactions devant

une nouvelle odeur. —

Ce qui revient à dire de façon très schématisée : avant qu'un

cerveau puisse dire "ça sent ceci, ou cela", c’est d’abord un

"j’aime" ou "je n’aime pas" qui fait fonctionner les reflexes

réactionnel.

La

valence du référent dans la mémoire du chien

Si chaque code d'odeur conditionne une valence qui elle même

détermine une réaction reflexe, le chien dans la pratique de

l'activité "recherche" va en permanence être confronté à une

multitude d'odeurs qui en seront autant de choix. Il ne sera

donc pas simple pour lui de rester dans l'essentiel que nous lui

demandons tout en faisant abstraction à toutes les autres envies

de "gourmandises mnésiques" qui vont se présenter devant son nez

au moment de sa recherche comme par exemple :

● pour les mâles - marquer sa territorialité et/ou avoir une

attirance sexuelle,

● pour les gourmands - chercher une odeur de "bouffe" immédiate

(allant des alentours d'une poubelle au gibier de passage),

● pour les curieux - avoir un comportement de prospection

visuelle ou odorante lui donnant envie d'aller à la découverte

de tout éléments anisotropes,

● pour les affectifs - la recherche de contact humain,

● pour les attentifs - la retenue, la prudence, la crainte,

● sans oublier les habitudes comme aller "courser les chats" et

courir après tout ce qui bouge,

● etc, etc...

Pour obtenir une "recherche olfactive cernée" ce sera donc par

l'apprentissage que le "conducteur" va devoir s'efforcer à

apprendre à son chien de rester dans l'essentiel en faisant

abstraction de toutes les attirances innées ou acquissent qui,

vont inévitables venir se présenter à son nez et ainsi

"parasiter" sa recherche.

La

recherche du chien

Le chien qui recherche fait appel à ses qualités olfactives qui

a conservé en mémoire "le code" de la molécule de l’odeur qu'il

doit retrouver. Pierre-Marie llédo parle de l’information

fournie au cerveau par l'odeur comme la réception d'un code

barre à plusieurs lignes.

Donc au départ et à la présentation d'un référent, le chien

mémorise sous forme d'un codage l'odeur confinée qui lui est

présentée. Tout au long de la trace sur laquelle il progresse,

il va devoir pour avancer faire l'association entre ce code

d'origine mémorisé et le/les codes qu'il rencontre au fur et à

mesure et parmi desquels il va faire des choix.

La

lecture lors des changements d'assises

Toutefois le code résiduel ne va pas se conserver dans son état

initial. Comme nous venons de le voir précédemment, en fonction

du sol, du temps et de l'environnement le code d'odeur référent

résiduel dans l'espace va subir certaines modifications. Exemple

: le résiduel d'une trace qui passe d'un support herbeux à un

support terreux ne subit pas les mêmes conditions de

conservation. Il en résulte un codage résiduel modifié et donc

différent. Il ne sera donc pas rare d'observer des hésitations

du chien sur les marges de ces changements de support.

Ce n'est qu'au bout d'un moment, après un travail de

reconnaissance et de prospection qui pourrait paraitre de

l'hésitation, que le chien va, après avoir fait une nouvelle

association entre son odeur référentielle mémorisée au départ et

ce nouveau codage, reprendre de la puissance et continuer sa

progression linéaire.

De fait tout au long d'une recherche, le chien se reprogramme en

permanence pour rester au plus prés de son code référent. Dans

le "patchwork" d'odeurs que découvre le chien au fur et à mesure

de sa progression à la recherche de son "codage référent",

certaines modifications de ce codage vont se faire en douceur

comme par exemple : passer d'un support herbeux à un support

feuillus alors qu'il va se faire de façon plus tranchée comme

par exemple : passer d'un chemin herbeux à un support bitumineux

ou terreux ou inversement.

Pour le chien, dans ce dernier cas, le changement de support

pourra être, surtout s'il est associés à un changement de

direction, une difficulté supplémentaire. Pour le "conducteur"

bien souvent une rupture d'odeur référentielle qu'elle soit dû à

un changement de codage et/ou à une absence peut paraitre aux

yeux du conducteurs comme une barrière invisible pour le chien.

Ciska du Pré Historic. Berger Belge Malinois, conduite par

Joëlle zone de changement de support.

Méthode de

recherche d'une odeur par le chien

En fonction du contexte mais aussi de sa propre façon de

travailler, certains chiens peuvent rechercher en restant au

plus prés du spectre odorant initial alors que d'autres vont

travailler jusqu'aux marges des odeurs. (parfois plusieurs

centaines de mètres) La méthode du chien est très basique. Soit

il recherche au "foulement", travail du chien avec sa truffe au

plus prés du sol où le chien y recherche l'association de sa

référence de départ, soit en "quête", travail du chien avec la

truffe au vent où il recherche la même chose mais dans les

effluves aériennes.

La lecture de la trace au sol (foulement)

Au foulement sa progression détective sera donc limitée aux

résiduels qui restent "accrochés" dans l'environ immédiat d'un

niveau proche du sol. Comme nous l'avons vu plus haut, la trace

au sol est directement tributaire de son support et donc sujette

à des changements aussi bien physiques que chimiques. Toutefois

et même sur des sols à faible accroche, elle va bénéficier de

points d’encrage logiques et précis qui seront facilement

repérables pour le nez d'un chien. La lecture d'une trace par

foulement reste donc un moyen de lecture précis pour un chien

qui, par des comportements rationnels, rassurera le "conducteur"

qui saura les analyser. Cette méthode permet au chien une

progression linéaire plus ou moins continue en fonction des

zones in-situ de l'odeur. Elle se fait toujours naturellement du

plus froid au plus chaud et donne donc le sens de la piste. Sur

ce dernier point, il est nécessaire de passer par un

apprentissage spécifique pour apprendre à un chien à suivre une

trace à contre sens.

Reine des Prés de l'Estaubé. Berger des Pyrénées, conduite par

Guy détection de résiduel de molécules.

La lecture

de la trace aérienne (quête)

En quête le chien va chercher dans l'air environnant les

effluves que lui apporte la masse d'air en mouvement. C'est un

moyen efficace qu'utilisent les chiens de chasse pour aller

directement et avec l'aide du vent vers la source recherchée.

Par le fait qu'elle sera moins tributaire des supports

immédiats, l’odeur aérienne subit moins de modifications

chimiques et même dans les zones éloignées en distance et en

temps, elle présentera un codage proche de l’odeur de référence

présentée initialement au chien. La réception par le chien de

cette effluve aérienne peut le conduire à faire une progression

sans tenir compte du tracé original au sol et donc sa

progression vers cette source sera en contradiction avec

l'essence même de l'activité "Recherche Utilitaire" qui fixe

dans sa finalité : "Retrouver une personne au bout d'une piste

en suivant sa trace et en repérant un certain nombre d'objets

perdus". Malgré cette dernière "règle", le repérage en quête

offre des jalons facilement repérables et précis pour le nez du

chien.

— Nathalie Camp-Legrand rappelle que Georg Von Bekesy a fait des

expériences dans ce sens où il est prouvé que le chien pouvait

situer une source odorante avec une précision de moins de 10

degrés angulaires. Ce moyen précis de recherche est celui qui

demande le moins d'effort au chien —

Fétiche de Montribois. Berger Picard, conduit par Anne-Sophie

recherche en quête.

La différence entre les activités

cynophiles "Pistage" et "Recherche Utilitaire" réside donc dans

ces deux modes de détection de trace par le chien. Toutefois si

le pistage implique que le chien ne recherche systématiquement

qu'au foulement, la recherche utilitaire demande une alternative

associative entre ces deux méthodes. Il faut hélas ajouter que

par essence même, le chien que ce soit en recherche ou pour

aller sentir et parfois suivre des traces de séduction, comme

par exemple les odeurs de sauvagine et/ou des odeurs d'autres

chiens, utilise les mêmes méthodes.

L'utilisation de la même méthode pour faire des choses

différentes complique sérieusement la compréhension nécessaire à

la bonne "conduite" du chien en recherche et il ne sera jamais

évident de comprendre à quel moment le chien "décroche" de son

odeur de référence pour "accrocher" une odeur de plaisir. Ces

différents comportements sont souvent déroutants pour le

"conducteur" et ce n'est qu'une parfaite connaissance de la

méthode de travail de son chien qui peut apporter la nécessaire

harmonie et sérénité à un "tandem" efficace. Il est intéressant

de noter que le constat fait

par Georg Von Bekesy au sujet de la précision (moins de

10°) quant à la détection directionnelle par le chien d'un

gisement d'odeur est fort intéressant. Ces comportements

directionnels, facilement identifiables chez le chien pourront

donner au conducteur et même sans en connaitre l'origine, des

indications précises de gisement de source d'odeur et lui

permettre ainsi d'étoffer son analyse intrinsèque.

Jazik du Pic d'Espade, conduite par Guy en quête aérienne

directionnelle.

La rupture

de recherche

En préparation

L'apprentissage

Comme pour toute activité canine, il sera nécessaire d'associer

la recherche à un jeu qui amène le chien à découvrir SA

"récompense". Par l'application d'un protocole, il est

fondamental de faire comprendre au chien que, même si les lieux

sont identiques ou semblables, entre l'activité "balade" et

l'activité "recherche", les choses ne se passent pas tout à fait

de la même façon. Si en balade c'est la liberté qui l'emporte,

en recherche cette pseudo liberté doit être encadrée. Au cours

des premiers exercices et après le protocole de préparation qui

sera toujours le même (excitation du chien à la présentation

d'une poche contenant l'odeur du référent, mise en place du

harnais, vue de la longe...) le chien va apprendre à associer

l'odeur laissée dans l'environnement au cours du cheminement

d'une personne qui "s'est égarée" avec l'odeur qu'elle aura

laissée sur un vêtement personnel (le référent).

Guapa Sun de Leus Altier. Hovawart, conduite par Clémentine mise

en présence du référent.

A ce niveau d'apprentissage il sera

nécessaire de lui faire comprendre que tout écart de son odeur

de recherche lui est interdit. Toutefois cet interdit devra être

associé à un signe de satisfaction lorsque le chien va faire un

retour positif sur la piste. En fait le chien doit apprendre que

ce n'est seulement qu'en suivant une odeur précise qu'il fait

plaisir à son "conducteur". C'est du travail positif circonscrit

sous forme d'une liberté encadrée. Il va également apprendre à

savoir repérer et montrer à son maître des objets que la

personne "perdue" aura laissés sur sa trace. Ce point est

important dans la mesure où la découverte de ces objets sera des

jalons positifs, que ce soit dans la progression olfactive du

chien que pour la confiance du "conducteur".

Caïd. Cairn Terrier, conduit par Suzanne découverte d'un objet

et récompense.

Ce n'est que lorsque les principes

ci-dessus seront acquis que l'éducation en recherche pourra

s'orienter sur la gestion de tout type de situations comme:

aborder de façon positive un/des changements de direction et de

terrain, des pénétrations de buissons, longés de route,

rencontres de personnes et/ou d'animaux, rester dans la

motivation de recherche malgré la rencontre d'odeurs de faune et

de flore plus intéressantes pour lui, savoir appréhender les

bruits, les rencontres bizarres sur une piste, etc... Tout cela

passera par le développement et l'entretien de la motivation à

la recherche qui reste le moteur essentiel de la réussite.

Quels sont

les chiens qui peuvent faire de la recherche ?

Si la qualité première du chien est qu’il doit être parfaitement

équilibré, il est courant de trouver dans un groupe

d’entrainement des chiens de races diverses qui peuvent avoir

des résultats similaires et à contrario des chiens de même race

avec des comportements différents…

Tout va se jouer dans le tandem indissociable "chien/conducteur"

où tout est question de travail et de patience.

Dans notre groupe depuis 2010 ont

été formé

|

Berger Allemand |

Eva |

Jacques |

brevet en 2015 |

|

|

Miss |

Bernard |

brevet en 2017 |

|

|

Rhéa |

Bernard |

brevet en 2020 |

|

|

|

|

|

|

Berger Australien |

Dusty |

Aurélie |

brevet en 2012 |

|

|

Hakuna |

Solange |

brevet en 2014 |

|

|

Holly |

Magali |

brevet en 2014 |

|

|

Djune |

Magali |

|

|

|

Punker |

Jessica |

|

|

|

Drop |

Célia |

|

|

Berger d’Auvergne |

R’Lina |

Anne |

brevet en 2019 |

|

Berger Blanc Suisse |

Dune |

Corinne |

brevet en 2011 |

|

Berger Belge Malinois |

Ciska |

Joëlle |

brevet en 2011 |

|

|

Shayna |

Alain |

brevet en 2023 |

|

|

Umie |

Babette |

brevet en 2025 |

|

Berger Belge Tervuren |

Ikar |

Richard |

brevet en 2017 |

|

|

Inox |

Richard |

brevet en 2017 |

|

|

Oca |

Richard |

brevet en 2020 |

|

|

Clyde |

Yvette |

brevet en 2015 |

|

|

Diva |

Yvette |

|

|

Berger de Podhale |

Vroum |

Suzanne |

|

|

Berger des Pyrénées |

Rustine |

Guy |

brevet en 2008 |

|

|

Titus |

Alice |

brevet en 2009 |

|

|

Vic |

Alice |

brevet en 2014 |

|

|

Argos |

Guy

|

brevet en 2014 |

|

|

Jazik |

Guy |

brevet en 2016 |

|

|

Chamallow |

Ghislaine |

|

|

Berger Picard |

Fétiche |

Anne |

brevet en 2015 |

|

|

Histoire |

Anne |

brevet

en 2016 |

|

|

Padigthon |

Anne |

|

|

Bobtail

|

Enjoy |

Roger |

|

|

|

Silence |

Sylvie |

|

|

Border Collie |

Mérine |

Michèle |

brevet en 2025 |

|

Bouvier des Flandres |

Tosca |

Franck |

brevet en 2013 |

|

|

Elfie |

Franck |

brevet en 2015 |

|

|

Jafa |

Fabienne |

brevet en 2015 |

|

|

Nina |

Yvette |

brevet en 2016 |

|

|

Hercule |

Annie |

brevet en 2019 |

|

Cairn Terrier |

Caïd |

Suzanne |

brevet en 2011 |

|

Cavalier King Charles |

Sun |

Céline |

brevet en 2022 |

|

Epagneul Breton

|

Calypso |

Céline |

brevet en 2015 |

|

Hovawart |

Guapa |

Clémentine |

brevet en 2013 |

|

|

Hannés |

Clémentine |

brevet en 2025 |

|

|

Unday |

Annick |

|

|

|

Halou |

Clémentine |

|

|

|

Daoc |

Clémentine |

|

|

Kelpie |

Australe |

Nathalie |

|

|

Lévrier Irlandais |

Iollan |

Suzanne

|

brevet en 2014 |

|

Léonberg |

Eaque |

Bernard |

|

|

Schnauzer géant |

Lorna

|

Fabienne |

|

|

Griffon Vendéen |

P'Gars |

Suzanne |

brevet en 2021 |

|

Rhodhesian.-Ridgeback

|

Pakari |

Karine |

brevet en 2020 |

LE "CONDUCTEUR"

Les

entraînements

La progression du futur conducteur va se faire au travers :

● de la conception d'un exercice de recherche,

● de la pose d'une piste en fonction autant du contexte

environnemental que du vent,

● du choix, de la pose et de la disposition des objets tout au

long d'une trace pour favoriser au mieux la progression du

chien,

● de l'apprentissage à la lecture de son propre chien en

recherche,

● du suivi dans la neutralité de son chien à faisant abstraction

à ses propres réactions,

● en tant que suiveur et donc de l'arrière, avoir une lecture

anticipative sur les autres tandems du groupe.

Ce qui veut dire que pour un entraînement il n’est pas

envisageable de faire passer plus de 4/5 chiens dans une

journée. Avant qu’un chien fasse une lecture, il faut : tracer

une piste, revenir par un autre chemin, la laisser refroidir. Il

faut ensuite la "lire", finaliser l'exercice par une détente du

chien et enfin revenir aux voitures pour repartir sur un autre

exercice. Il est sage de compter 1h30 à 2h par piste de 900 à

1200m.

...retour d'une lecture de piste...

A la fin de chaque exercice il semble

nécessaire de faire un débriefing associé à des observations

manuscrites sur une fiche qui prend en compte aussi bien le

comportement du chien que du conducteur. L'analyse de ces fiches

permettra un suivi de progression du tandem.

Si l’on rajoute à cela que les pistes ne doivent pas être

concomitantes, que la géomorphologie du terrain ne doit pas

toujours être la même, etc on peut dire que la RU demande du

travail, de l’organisation et du temps passé sur le terrain où

la passion l'emporte bien souvent sur la raison. (retour vers le

sommaire)

Les exercices

Par principe la lecture d'une trace quelle soit de 10 minutes, 2

heures ou même une journée est une chose simple pour un chien.

La recherche d'une odeur est inscrite dans son atavisme et il

n'est point besoin d'énumérer les qualités du chien dans ce

domaine. Par contre ce qui sera plus compliqué ce sera

l'association de sa recherche avec le "conducteur" aveugle que

nous sommes à l'arrière.

Pour rester dans des généralités, quelques

alternances d'exercices semblent nécessaires:

● la lecture d'une trace connue par le "conducteur". Par

anticipation l'apprentissage de la lecture du chien se fait en

faisant la différence entre ce que le chien fait et ce qu'il

devrait faire pour rester au mieux dans la logique d'une lecture

de trace. C'est le meilleur moyen pour apprendre la lecture de

son chien.

● la lecture d'une trace en aveugle où le "conducteur" doit

apprendre à gérer ses émotions et faire confiance à son chien

pour arriver au bout. Toutefois le groupe reste en soutien à

l'arrière pour corriger les éventuelles erreurs. C'est

l'apprentissage fondamental.

● la lecture d'une trace sans le soutien du groupe à l'arrière

où chien et conducteur sont laissés seuls après une enquête dans

une aire de départ. Ils se retrouvent ainsi totalement isolés

dans un lieu inconnu avec comme seul moyen le chien pour

retrouver le groupe en un point précis. Stress assuré..... mais

radios VHF et/ou portables nécessaires.

● avec bien sûr périodiquement un retour aux fondamentaux de

pistage, comme la motivation, les exercices d'alternance entre

quête et foulement, la recherche des gros objets sur des traces

chaudes (20/30minutes)

Comportements du "conducteur"

Comprendre, saisir, appréhender l'environnement tout en suivant

son chien. "Conduire" un chien en recherche ce n'est pas le

suivre de façon aveugle, c'est surtout accepter sa progression

de façon cognitive et intelligente. Toutes activités, réactions

et comportements d'un chien, aussi brefs soient-ils, ont une

raison. Aussi tout au long d'une recherche, le "conducteur" doit

être suffisamment concentré pour pouvoir analyser, comprendre et

être interactif aux différents comportements du chien au moment

T.

Le "conducteur" devra donc, tout en étant totalement transparent

de l'arrière, être observateur tout autant du chien que de

l'environnement. Ce sera la synthèse de ces deux éléments qui va

permettre d'apprendre à "lire" son chien. Dans la pratique :

Nous l'avons vu plus haut, l'absence de vent est extrêmement

rare. Dans le milieu terrestre il y a toujours un déplacement de

la masse d'air qui est la résultante des conditions

météorologiques. La direction du vent est donc donnée par la

météo qui précise toujours une direction du déplacement de la

masse d'air et sa vitesse. Si l'altitude donne une constance à

cette direction et à cette vitesse il en est tout autre au

niveau du sol où le déplacement de la masse d'air est la

conséquence des obstacles fixes que le vent rencontre.

C'est une notion très difficile à appréhender dans la mesure où

elle changer en fonction tout autant de la configuration du

terrain que des obstacles rencontrés. Le conducteur devra donc

en permanence savoir comment fonctionne ce mouvement de masse

d'air pour y associer un comportement logique ou illogique du

chien dans la mesure où ce dernier est dans le suivi d'un

résiduel de molécules tributaires du déplacement de la masse

aérienne. La notion réflexe que doit acquérir le conducteur doit

être immédiate pour avoir une conduite en osmose avec le chien

!!!. Par notion réflexe il faut entendre "réaction du

conducteur" au moment de l'intention du chien"

Prenons un exemple simple : Un chien est

dans une lecture linéaire de trace et brusquement à un moment T,

quitte brusquement sa trajectoire pour aller vers des

"poubelles" ou des "chats"... Dans ce cas le conducteur, si

l'attirance du chien est en visuel, comprend tout de suite

l'intention du chien et peut donc ainsi "corriger" immédiatement

l'intention négative du chien.

Si par contre au passage d'une ouverture (mur, haie, ruelle,

etc...) le chien qui était toujours dans une lecture linéaire

change de direction pour aller dans une autre, plusieurs cas de

figure peuvent se présenter :

● soit le chien part sur un spectre odorant qui s'est déplacé à

cause du vent,

● soit il suit une intention négative (chat, poubelle, etc..),

● soit il suit la vraie trace.

C'est à ce niveau que l'équation devient complexe par le fait

qu'il faut pour le conducteur : analyser le vent, le

comportement du chien, le contexte, la géomorphologie et

associer tout cela à la direction initiale du vent.

La synthèse de toutes ces analyses demande une concentration

permanente du conducteur pour permettre de comprendre le

comportement du chien et ainsi apporter des correctifs

d'intention nécessaires. C'est la complexité de l'analyse

instantanée de ces éléments associés à la compréhension de la

lecture du chien qui fait que la "Recherche Utilitaire" est de

loin, la discipline cynophile la plus complexe à pratiquer et

donc a donner de bons résultats. (seulement 30% de réussite en

moyenne en épreuves)

Le "conducteur" va également devoir gérer

par le délicat travail de la longe, qui en fait n'est seulement

qu'un cordon ombilical, les différentes allures ou comportements

du chien, (sécurité du chien, repos, soif, besoins, remise en

application si le chien est distrait par des odeurs parasites,

etc...). De fait les seuls moments de "repos" à s'accorder

seront les arrêts aux objets identifiés par le chien où la

certitude d'être sur le bon chemin devient évidente.

Jafa de la Contrie Saint Clair, Bouvier des Flandres, conduite

par Fabienne changement de direction.

Un autre facteur va venir contrarier

l'harmonie, c'est le fait que le chien reste inféodé à son

maitre et souvent ses réactions sont dictées par son

"conducteur" et/ou par des reflexes conditionnés liés à son

éducation.

Les chiens ayant un passé "activité obéissance" auront du mal à

oublier les reflexes conditionnels d'obéissance. Une autre

difficulté réside dans le fait que nous devons faire totalement

confiance au chien en faisant abstraction de nos réactions

négatives. Le simple fait d'inter-réagir pendant une recherche

peut, en plus de lui compliquer la tâche, aller à l'encontre de

la progression. Il sera donc nécessaire de ne pas penser pour le

chien. Par réflexe, il ne sera donc pas facile pour un

"conducteur" d'accepter la désobéissance positive du chien...

Hercule de la Dullague. Bouvier des Flandres, conduit par Annick

distraction du "conducteur"

Note - Le terme "conducteur" est un terme générique

employé en cynophilie pour désigner le maitre du chien sur un

travail d'utilisation. Dans le cas particulier de l’activité

"Recherche Utilitaire" ce terme est anachronique dans la mesure

où le principe fondamental du chien de recherche est qu’il soit

lui-même le conducteur de son maitre....

LA PRATIQUE

Les

difficultés de la discipline

La Recherche Utilitaire peut

paraitre contraignante sur plusieurs points.

Les clubs qui pratiquent cette activité ne sont pas nombreux.

Tous les départements n'ont pas de clubs qui inscrivent cette

discipline dans leurs activités et donc cela peut imposer de

longs déplacements. En plus les places dans les clubs de RU sont

"limitées" dans la mesure où un nombre immodéré de chiens

compliquerait autant les entrainements que l'épineux problème de

trouver des places sur les épreuves. Le travail de préparation

d'un entrainement est long.

En dehors des chiens débutants qui peuvent commencer dans des

espaces ouverts où durant quelques semaines les ateliers vont se

faire "à chaud" (délai 10/20 minutes), il faut très vite évoluer

dans le contexte piste avec des délais de une à plusieurs

heures. Sur un entrainement le chien va tout apprendre, le bon

comme le mauvais. Aussi avant de concevoir et tracer une piste

il faut prendre le temps de la penser en anticipant sur les

réactions évolutives du chien.

C'est un point important pour éviter que le résultat soit à

contrario de l'intention première. Les entrainements commencent

souvent tôt et se terminent tard. Que ce soit en été ou en

hiver, c'est du tout temps avec parfois les complications que

cela engendre.

Exemple d'une journée d'entrainement: 4 chiens dont un débutant.

● 08h30 à 09h00 tracer exercice 1

● 09h00 à 09h30 tracer exercice 2

● 09h30 à 10h00 Casse croute

● 10h00 à 11h30 lecture exercice 1 (délai 1h30)

● 11h30 à 13h00 lecture exercice 2 (délai 2h30)

● 13h00 à 14h00 Repas

● 14h00 à 14h30 tracer exercice 3

● 14h30 à 15h30 tracer et exercice chaud

● 15h30 à 17h00 lecture exercice 3 (délai 1h30)

de gauche à droite: Jazik du Pic d'Espade, Vic du Domaine des

Elweiss, Argos de l'Estive, Histoire des Lumières d'Automne,

Iollan d'Arladie, Ciska du Pré Historic.

Avantages

de la discipline

Comme beaucoup de

disciplines canines, la RU reste avant tout une activité de

plaisir, de partage et de plein air avec son chien. Sa

particularité réside dans le fait de créer un binôme dans lequel

le maitre doit s'effacer derrière le chien pour lui permettre de

laisser exprimer toute la puissance de son système olfactif.

Même si le déplacement positif du chien dans son monde empirique

est en perpétuelle confrontation avec la vision pragmatique que

nous avons du notre, il va paraitre normal que pour le

"conducteur" l'émotion sera toujours très forte lorsque son

chien va arriver à le conduire, tel un aveugle, au bout d'une

piste pour y retrouver la personne qu'il cherche.

La Recherche Utilitaire semble bien la discipline parfaite pour

construire, développer et entretenir un lien étroit et permanent

entre un maitre et son compagnon à 4 pattes.

Titus du Pic d'Espade, conduit par Alice arrivée de piste de N1

à Pierres (28).

Les stages

de RU

Dans le but de développer la

discipline "Recherche Utilitaire", le GTRU encourage les clubs

canins à organiser des stages de RU sous la responsabilité de

formateurs ayant une expérience attestée dans cette discipline.

Si majoritairement ces stages s’adressent à des débutants, ils

peuvent également proposer des thèmes plus précis.

Les formations pour débutants sont orientées sur la mise en

application de la discipline tant sur le plan administratif que

sur l'apprentissage de la conduite et sur le comportement du

maitre. Des exercices sont proposés autour du tronc commun

"pistage & recherche". Ce sont souvent des ateliers à chaud qui

orientent les stagiaires sur les principes de base de cette

discipline: mécanisation du chien, motivation, conduite en

harmonie avec le chien, émulation du chien à la recherche des

objets et la personne à découvrir, placement du chien dans une

aire de départ…

L'efficacité des stages pour débutants

n'est plus à prouver. Ils vont surtout permettent à des

personnes isolées de se faire une idée précise de cette

discipline en la découvrant .

Quelques stages à thème sont proposés et

s'orientent sur des points précis où les formateurs partagent

leurs expériences. Si le comportement des odeurs répond à des

principes immuables de physique et de chimie, la connexion

positive entre le maitre et l'animal dépend essentiellement de

la relation psychologique entre eux. Il ne sera donc pas

étonnant que, dans des situations identiques, avec en trame de

fond des principes de base, pour arriver à des résultats

positifs chacun va appliquer la méthode qui fonctionne au mieux

avec son chien.

Par le fait que les réponses aux questions

posées seront plus dans les généralités que dans la spécificité,

ces derniers types de stages seront plus délicats à aborder et

ce n'est que par une personnalisation des conseils reçus mais

adaptés autant au caractère du chien qu'à la personnalité du

"conducteur" que l'on pourra, sur du long terme, en tirer

profit.

-

Stage de Recherche Utilitaire (débutant). Formateur Mr Bernard

Pottin, juge de la SCC et Ciska du Pré Historic.

Les

épreuves de Recherche Utilitaire

Les épreuves de Recherche Utilitaire doivent être officialisées

par la CUN-CBG et inscrites au calendrier annuel national des

activités cynophiles pour l'utilisation des chiens. Elles se

déroulent sous l'autorité d'un juge de la SCC qui assure la

régularité, l'application du règlement et valide les résultats

auprès de la SCC.

Les clubs organisateurs envoient des invitations environ 2/3

mois avant leurs épreuves à tous les responsables des clubs qui

pratiquent cette activité. Un listing est disponible sur le site

du GTRU. Pour espérer trouver une place il ne faut pas négliger

d'avoir une vison nationale et donc ne pas hésiter à prévoir un

déplacement en dehors de sa région.

En fonction des demandes reçues et dans les délais définis, les

clubs organisateurs font une sélection à partir de leurs propres

critères et préviennent les postulants retenus environ 1 mois

avant. Il y a souvent des difficultés à trouver des places en

épreuves. Les chiffres entre les demandes et les offres sont

souvent disproportionnés (en moyenne une place offerte pour

deux/trois/quatre demandes) il y a donc beaucoup de déception.

Les épreuves RU, ce sont des WE de 3/4 jours où en plus d'un

budget en raison des déplacements, hôtels et restauration (voir

type de calendrier annuel), il ne faut pas négliger la fatigue

avec bien souvent des horaires matinaux (début des pistes 6h00

du matin) qui se terminent le soir vers 18h00. Il n'est pas rare

d'avoir parcouru de 12 à 15 km en un WE. Comme toutes les

épreuves ne sont pas identiques, avant de s'engager il peut être

sage de prendre en considération certains critères comme : les

organisateurs, le climat, les lieux, etc..

Dans le but de lisser difficultés et anomalies qui pourraient

apparaitre autant sur l'organisation d'épreuves que sur la

conception des pistes en elles-mêmes, le groupe de travail GTRU

a édicté une "fiche pratique" pour les clubs organisateurs

d'épreuves. (télécharger la fiche pratique du GTRU).

Quant aux résultats, si sur les 5 dernières années le

pourcentage de réussite tout niveau confondu oscille aux

alentours de 40%, il faut observer qu'il existe des différences

dans les classes où les résultats positifs vont de 74% pour les

brevets à 21% pour les niveaux 3. (sources statistiques 2015 du

GTRU)

Ce sont néanmoins des WE agréables entre passionnés de cette

activité et tant soit peu que les résultats soient positifs, la

table bonne, le cadre et l'ambiance sympathiques, tout cela ne

peut que laisser de bons souvenirs.

épreuves

RU d'Etampes (91) 2011, juge Bernard Pottin. Enquête de départ

de piste.

Matériels

En plus d'un nécessaire esprit d'équipe et même si le matériel

est relativement réduit, il est nécessaire de posséder:

● harnais et longe.

● en guise d'objets : quelques bouts de tissus, boites de

médocs, bouts de cuir, etc... ● si des applications pour

Smartphone ne sont pas indispensables, elles permettent

néanmoins de faciliter le repérage sur le terrain et donc de

faciliter la création des pistes. (nous utilisons l'application

payante Sitytrail qui intègre : cartes IGN, cadastre et vue

satellite du secteur).

● pour pallier à la faiblesse des talkies-walkies et du manque

de réseau des portables, plusieurs radios VHF de 5KW qui offrent

un confort d'émission et de réception sur 5000m.

● il est également souhaitable de pouvoir interpréter un

cheminement sur une carte IGN ou un plan. (retour vers le

sommaire)

L'AIRE DE DEPART

L'aire de

départ

Que ce soit sur les épreuves de RU ou sur les entrainements, les

aires de départ posent souvent des problèmes pour que le chien

puisse trouver facilement le pied de la piste et démarrer

efficacement sa recherche. C’est un cas de figure pratiquement

récurrent sur beaucoup de départs et autant il est regrettable

que le chien parcourt la piste dans sa totalité, marquant les 5

objets mais ne pas trouver la personne, il est désolant que des

chiens ne sortent pas de l’aire de départ.

La lecture du règlement de la RU nous fait

comprendre qu'une aire de départ doit être :

— Un espace environnemental

défini et limité dans laquelle a été vue la personne à

rechercher. Sa surface sera en rapport avec le niveau du chien

et autant que possible cet espace sera ouvert pour permettre au

chien d'y trouver le pied de la piste — Comme cette règle

ne souffre d’aucune ambigüité il est facilement envisageable que

tous les clubs organisateurs ne font pas d’erreur sur cette

partie de la trace. C’est pourtant dans cette fameuse zone que

les chiens éprouvent parfois le plus de difficultés d’où

l’intérêt de s'attarder sur ce point précis.

Le

manque de motivation

Le manque de motivation fait

partie d'une des raisons dans le fait qu'un chien ne puisse pas

démarrer une recherche de façon efficace. Ce manque de

motivation est un comportement parasite sur une recherche

handicapant pour son "conducteur" dans la mesure où, même si le

chien est bien placé dans l'aire de départ, il a de grande

chance de partir en "goguette" pour aller chercher par ci par là

des odeurs qui l’intéressent plus que l'odeur associée à la

référence qui lui a été présentée. Ce n'est pas pour autant que

le chien ne cherche pas, il peut même avoir un comportement

identique, mais sa recherche est souvent brouillonne et en plus

de le fatiguer inutilement, ce comportement aura tendance à

ajouter du stress supplémentaire au "conducteur".

La

mise en place d'un protocole de motivation

Le chien qui vit dans son

foyer est le plus souvent dans l'attente de moments privilégiés

qu'il aime passer avec son maitre comme la balade. Il est

classique et courant de sortir son chien quotidiennement dans un

chemin et de le laisser faire ce qu'il a plus ou moins envie de

faire. Il va ainsi aller renifler un peu partout et

naturellement nous le laissons faire. Si le jour d'une recherche

ou d'une épreuve un protocole différent n'est pas appliqué, il

ne faut pas s'étonner que le chien mis dans les mêmes conditions

qu'une balade fasse ce qu'il a l'habitude d'y faire. Cette envie

sera d'autant plus déclenchée chez le chien par le fait que bien

souvent balade et recherche utilitaire se passent dans le même

contexte environnemental c'est à dire chemin, espace ouvert,

support herbeux.

Ce n'est que la mise en place d'un protocole qui commence "au

cul de la voiture" voire même parfois dès le départ de la maison

qui pourra permettre de faire comprendre au chien la différence

qui existe entre une "balade plaisir" et une "recherche utile".

C'est par la visualisation et/ou l'odeur de la présence du sac

des objets, du harnais, de la longe, avec même une "piqure de

rappel" juste avant le départ comme : agiter devant lui le sac

contenant le référent, que vont déclencher chez le chien les

stimuli de recherche. Ainsi va s'instaurer chez lui une

mécanisation où la motivation de recherche va devoir passer au

dessus de tout le reste, même l’envie d'uriner. C'est un peu le

même principe que l'excitation du chien a vue du fusil pour un

chien de chasse, de la vue et de l'ambiance d'un concours d'agility

pour un chien qui pratique cette discipline et plus encore

motivante chez le chien, la vue du troupeau de brebis (pour les

chiens de berger)...

Le

placement du chien dans l'aire de départ

Après l’enquête le placement

du chien est donc toujours une opération délicate où la

précision est nécessaire pour donner toutes les chances au chien

de bien démarrer. Il est pourtant bien souvent constaté qu'à la

fin de la phase "enquête", stress aidant, le postulant a bien du

mal à se placer dans l'aire de départ et il en résulte des

hésitations et un placement hasardeux qui aura comme conséquence

de compliquer l'association que doit faire le chien entre :

odeur du référent, odeur de la piste et éventuellement odeur du

premier objet.

Une fois l'enquête terminée, le "conducteur" se retrouve avec

quelques informations comme :

● le signalement de la personne à retrouver.

● les circonstances de sa disparition

● des éléments visuels qui délimitent la zone où la personne

disparue aura été aperçue ou vue la dernière fois. Ce n'est pas

pour autant que le "conducteur" a tous les élément lui

permettant de commencer la recherche. Il lui reste à prendre

seul l'initiative la plus importante : bien placer son chien

dans l'aire de départ pour lui permettre de commencer au mieux

sa recherche. Pour cela il va avoir besoin d'analyser et

assimiler :

● la direction précise du vent.

● le déplacement des odeurs de la personne à retrouver dans

l'aire de départ en associant direction du vent et contexte du